La pagina web più consultata a livello planetario non è ancora Google bensì America OnLine, l’auto più venduta in Italia è la Fiat Uno, i “gemelli del gol” Vialli e Mancini guidano la Sampdoria alla conquista di uno storico primo Scudetto, il più forte cestista di sempre Michael Jordan vince il suo primo anello NBA, il più forte pilota, Ayrton Senna, vince il suo terzo ed ultimo mondiale, Pablo Escobar si auto-reclude nella prigione dorata La Catedral, il tutto mentre, al cinema, uno dei più iconici villain afferma di aver mangiato un fegato umano “con un bel piatto di fave e un buon Chianti”. È il 1991, l’anno della caduta dell’URSS, dei bombardamenti del Golfo, della disintegrazione della Jugoslavia, dell’inizio della fine dell’Apartheid e, probabilmente, anche il più florido che l’industria musicale ricordi. È difficile infatti trovare prima o dopo un qualcosa di simile. Gli U2 dopo essersi rinchiusi presso i berlinesi HansaTon Studios “svoltano ad U” con Achtung Baby, i Queen offrono al mondo Innuendo, più di un album, il loro testamento poetico e, come se non bastasse, nell’arco di nemmeno un mese (tra agosto e settembre) prima i Pearl Jam debuttano con Ten, poi la band capitanata da un problematico ragazzo di Aberdeen, al secolo Kurt Cobain, decide di pubblicare la pietra miliare Nevermind. In trenta giorni l’Hair Metal di Mötley Crüe e Guns N’ Roses viene spazzato via dal “futuro” che, sbarazzandosi di sintetizzatori e tastiere, rispolvera la triade basso, chitarra e batteria. È l’affermazione del Seattle Sound o grunge, se preferite. In mezzo a tanto fragore rischiano di passare in secondo piano lavori come Metallica, per tutti The Black Album, Out of Time che consacra i R.E.M. a livello internazionale, Badmotorfinger dei (grunge anche loro) Soundgarden o ancora Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers, Blue Lines dei Massive Attack e On Every Street dei Dire Straits.

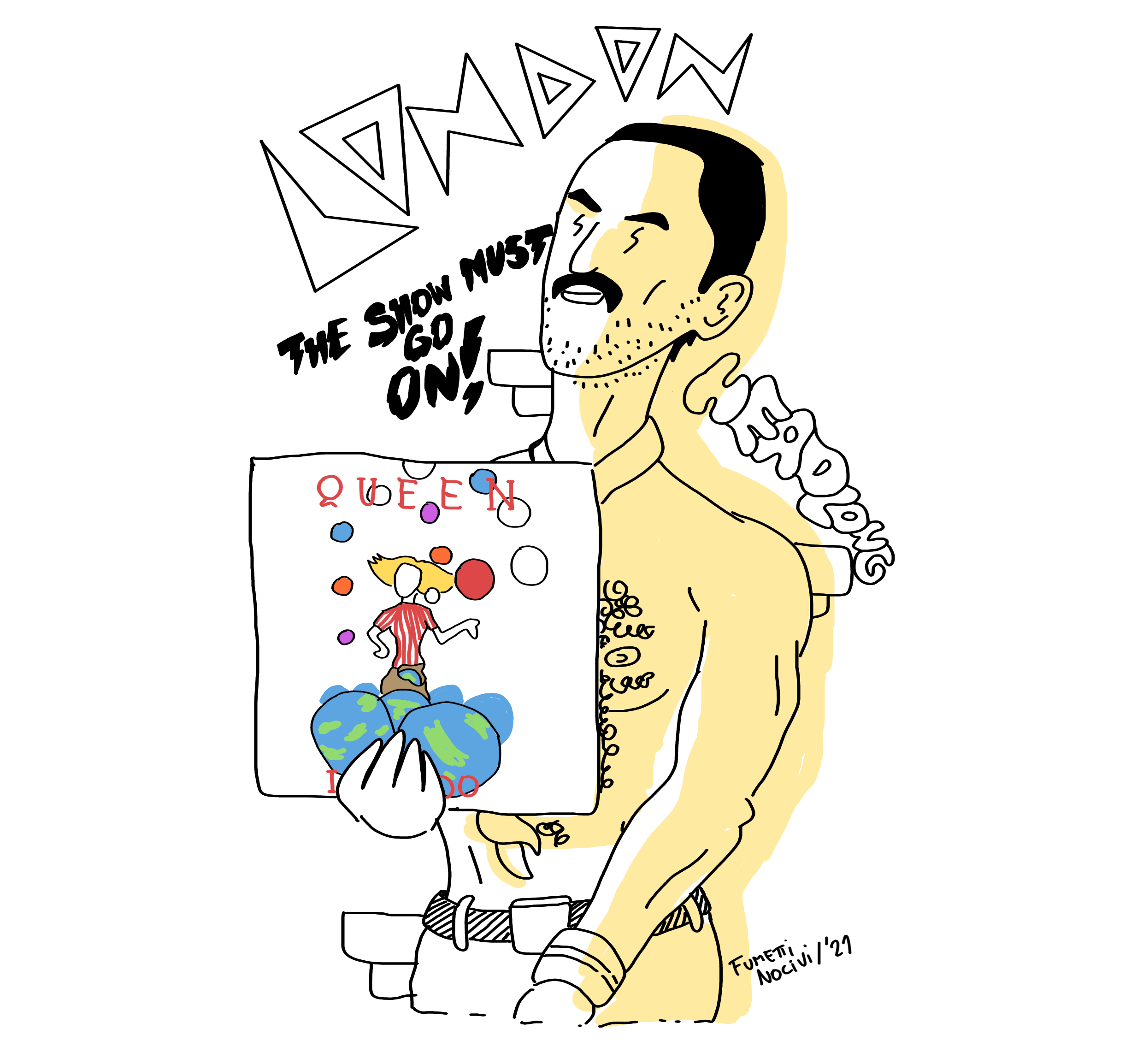

Queen – Innuendo

Dopo tante speculazioni giornalistiche nella sera del 22 novembre un morente Freddie Mercury redige un comunicato ufficiale in cui annuncia al mondo di aver contratto l’AIDS. Poco più di 24 ore dopo la grande rockstar ci lascia per sempre a soli 45 anni. Mercury è l’ennesima vittima dell’AIDS, il Covid di allora. Una vera paranoia infatti si era scatenata a livello mediatico, fin dalla fine degli anni Ottanta, per il crescente numero di contagi e di morti imputabili alla terribile malattia autoimmune. Un virus che il bigottismo galoppante aveva in un primo momento affibbiato, come uno stigma, alla comunità omosessuale e ai loro lascivi comportamenti, finendo poi per essere clamorosamente smentito dalla scienza e dalla realtà dei fatti. La malattia non fa differenza tra omosessuali ed eterosessuali e nemmeno tra vip e persone comuni, come dimostrano gli illustri casi dell’attore Rock Hudson, dello scrittore Isaac Asimov, del cestista Magic Johnson e dello stesso Mercury. Nonostante il declino delle condizioni di salute del loro frontman che – parole di Roger Taylor – «faticava a stare in piedi per troppo tempo», il disco non è una resa, tutt’altro, è una rottura con i successi pop alla Radio Ga Ga, contemplando la ricerca di testi più riflessivi e profondi ed un recupero del rock progressivo e della dimensione drammatica degli albori. Poi c’è Innuendo l’opera rock con cui si apre l’album che anticipa (uscendo a febbraio) di qualche mese il triste epilogo. Innuendo non è solo la Bohemian Rhapsody degli anni Novanta, come la definì la critica. Non che il paragone con il loro più grande successo possa in alcun modo essere oltraggioso ma Innuendo è qualcosa di più, probabilmente quei cristallini acuti che nemmeno il più infido dei mali ha saputo ombreggiare. La malattia è in I’m Going Slightly Mad, il rock in Headlong, il gospel, addirittura, fa capolino in All God’s People ma il sipario, sulla vita di Freddie come sull’album, non cadrà mai grazie all’emozionanante The Show Must Go On. Non c’è malattia che può fermare la forza motrice della Regina e la sua locomotiva Freddie, che «avrebbe potuto facilmente rinunciare e scomparire da qualche parte, ma non lo fece» come ricorda la sua band, continuando a lavorare finché gli fu possibile. Innuendo con il suo continuo incastonarsi di inni e lacrime esprime l’ardente volontà di vivere anche di fronte alle bruttezze della vita.

Pearl Jam – Ten

E di storture quel 1991 ne ha presentate molte. Su tutte la notizia, il 16 gennaio, che gli Stati Uniti, guidati da Bush padre, avrebbero dato inizio all’operazione Desert Storm, un’offensiva aerea per liberare il Kuwait dall’invasione Irachena. Scatta così la Guerra del Golfo, un conflitto che ruota tutto attorno al controllo dei giacimenti di oro nero, considerata la prima guerra del nascente villaggio globale. Il prepotente ruggito degli States quell’anno si fece sentire fortunatamente non solo attraverso i bombardieri di Desert Storm ma anche con un microfono. Quello che ad esempio registra la spigolosa voce di Eddie Vedder, leader degli ex Mookie Blaylock, ora Pearl Jam, che ad agosto si svelano al mondo con il folgorante Ten, uno dei primi segnali della rivoluzione grunge che in pochi mesi avrebbe invaso Europa e resto del mondo. Un’opera pura ed incazzata che offre all’ascoltatore un colpo dietro l’altro, senza tregua. L’hard rock di Once, Even Flow, Why Go e Alive, la fragile bellezza di Black, l’acme dell’album, Jeremy, canzone che – complice il superbo videoclip – portò grande notorietà alla band, la psichedelica Garden oppure le acustiche chitarre di Ocean. Oltre a tutto questo Eddie Vedder e compagni non rinunciano, con spirito un po’cavalleresco alla Bruce Springsteen, a raccontare le tragedie americane della gente comune, è il caso della stessa Jeremy come anche di Porch e Deep. Il sound di Ten è granitico e sincero, lontano da ogni moda, animato dallo spirito dei rocker degli anni Settanta: gli Who prima di tutto, ma anche Led Zeppelin, Neil Young e Lynyrd Skynyrd.

Nirvana – Nevermind

Il successo della band dipenderà però, oltre che dal loro fragoroso lavoro d’esordio, anche dal successo di un’altra band di Seattle, i Nirvana che, dopo il successo di Bleach, decidono di esagerare (a settembre) con il secondo album in studio, Nevermind, un disco che fa breccia ad ogni livello sociale, dal ribelle figlio di papà all’artista squattrinato. È la release che cambia il volto alla storia della musica rock, portando l’alternative rock, fino ad allora considerato un genere underground e di nicchia, all’attenzione di radio, televisioni ma soprattutto dell’emittente musicale MTV. Ogni cosa di questo album è iconico. La copertina, una critica alla società (l’iconico dollaro appeso all’amo) e conseguenza dell’attrazione quasi patologica di Kurt verso il corpo umano, ma soprattutto le sue dodici tracce. L’incipit è un inno al grunge e, più in generale, degli anni Novanta: Smells like Teen Spirit. Un pezzo tutto camicie di flanella e jeans strappati con la sua violenza punk, il riff di chitarra, la struttura pop e un testo in cui Kurt fa di tutto per non celare il suo malessere. Nel disco c’è però spazio anche per la voce rauca di Cobain che urla polemica “Sell the kids for food” in In Bloom, le semplici e al contempo perfette melodie di basso e chitarra in Come As You Are, l’apatica malinconia (Polly, Something In The Way), i paranoici ritornelli di Stay Away, il pugno nello stomaco Territorial Pissing e il non-canonico amore in Drain You. Nulla di paragonabile a Nevermind era stato suonato ed inciso prima. L’album è il manifesto di milioni di giovani che, come il biondo di Aberdeen, si sentivano ultimi, incazzati e senza futuro. Una generazione delusa e annoiata dagli eccessi degli anni Ottanta e dalla musica creata dalla generazione che li ha preceduti.

U2 – Achtung Baby

La rottura non è solo quella umorale di tutti quei giovani che, sull’onda di Cobain, gridano la loro insoddisfazione e il loro disimpegno. C’è ancora spazio per una frattura epocale in quel 1991: il crollo dell’Unione Sovietica, evento che per lo storico e saggista Eric Hobsbawm conclude il cosiddetto Secolo Breve (1914-1991), come recita un suo famoso bestseller. Nessuna Glasnost (trasparenza) o Perestrojka (ristrutturazione) del segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv può infatti arrestare l’inevitabile. La potente ed industriosa utopia comunista si riscopre improvvisamente un castello di carte, abdicando definitivamente nella giornata di Santo Stefano, dopo essersi trascinata stancamente e moribonda per un paio d’anni. Mentre il mondo inizia a riassaporare l’esistenza di un globo non più diviso in rigidi blocchi quattro ragazzi di Dublino sull’orlo di una separazione definitiva si rinchiudono negli HansaTon Studios berlinesi per registrare un album che ha tanto il sapore di un Aut-Aut. Il criticato Rattle & Hum è uno scomodo fardello mentre improvvisamente appaiono lontani i grandiosi War, The Joshua Tree o The Unforgettable Fire. Bono e The Edge strizzano l’occhio alla musica elettronica europea (house, ambient, techno e trance), Adam Clayton e Larry Mullen Jr d’altro canto non vogliono abbandonare quelle sonorità rock-americane che avevano lanciato la band nella stratosfera. Finché un giorno Edge improvvisò un giro di accordi alla fine di una session che convinse tutti, riaccendendo la determinazione e la collaborazione dei quattro. Su quel giro fu cucito un intera traccia alla quale Bono aggiunse un enigmatico testo, profondo e malinconico, sullo stare insieme, sui contrasti e sulla separazione. Nacque così One e rinacquero gli U2 che, in contemporanea con gli eventi politici mondiali, sperimentarono allo stesso modo il dramma della caduta, abbracciando però coraggiosamente il futuro e il cambiamento andando incontro così ad un nuovo ordine. Non c’è comunque solo l’iconica One nell’album. La chitarra distorta di Zoo Station apre le danze, Even Better Than The Real Thing è The Edge al suo massimo, il gioiello tutto dolcezza-amarezza. Raramente uno degli album più sperimentali di una band è tra i più rilevanti, ma Achtung Baby è tutto questo, come a voler dimostrare quanto tutto sia possibile in quell’epico, musicalmente e non solo, anno di grazia 1991.

Illustrazioni di Francesco Moffa